ما إن وضعت حرب أكتوبر أوزارها، حتى بدأ الرئيس الراحل محمد أنور السادات بالتبشير بسنوات “الرخاء والتنمية والسلام” بعد سنوات “الشقاء والضنك والدماء”، فأصدر في أبريل 1974 “ورقة أكتوبر” لرسم معالم ما سماه “استراتيجية حضارية شاملة” وإيجاد تصور شامل لبناء الدولة “سياسيا واقتصاديا واجتماعيا حتى عام 2000″، بحسب بيانه إلى الأمة في 29 أبريل.

طرح السادات كعادته “ورقة أكتوبر” على الشعب في استفتاء عام في 15 مايو 1974، وكالعادة أيضا وافق نحو 99% من المصريين على تصورات ورؤى الرئيس والتي حددتها الورقة في 10 أهداف 10 رئيسية:

1- التنمية الاقتصادية بمعدلات تفوق كل ما حققناه حتى عام 1974.

2- إعداد مصر حتى عام 2000 مما يضمن توفير أسباب استمرار التقدم للأجيال المقبلة.

3- الانفتاح الاقتصادي في الداخل والخارج الذي يوفر كل الضمانات للأموال التي تستثمر في التنمية.

4- التخطيط الشامل والفعال والذي يكفل بالعلم تحقيق الأهداف العظيمة للمجتمع.

5- دعم القطاع العام وترشيده وانطلاقه تمكينا له من قيادة التنمية.

6- التنمية الاجتماعية وبناء الإنسان.

7- دخول عصر العلم والتكنولوجيا.

8- التقدم الحضاري القائم على العلم والإيمان.

9- المجتمع المفتوح الذي ينعم برياح الحرية.

10- المجتمع الآمن الذي يطمئن فيه المواطن على يومه وغده.

الترويج لتلك الورقة جرى على وقع اتصالات ولقاءات السادات مع الأمريكان، حيث التقى في بداية 1974 بوزير الخارجية هنري كيسنجر وانتهى اللقاء بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة، وهو ما مهد لزيارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون إلى القاهرة في يونيو ما ذات العام.

كانت للورقة مآرب أخرى، فبطل أكتوبر كان قد عقد العزم على إنهاء حالة الحرب مع العدو الإسرائيلي والدخول في مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة للوصول إلى اتفاق سلام، إلى جانب وضع أسس الانفتاح الاقتصادي وحل عقدة الخوف من الاستثمار الأجنبي.

بالتوازي اتخذ السادات بعض الخطوات التي قصد بها الإيحاء بأن هناك تغيير جذري في طريقة الحكم حتى يتمايز مع سلفه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فقرر إلغاء الرقابة على الصحف لأنه “لا يخشى الخلاف في الرأي ولا النقاش الحر ولا التعبير عن المصالح المختلفة لقوى الشعب”.

قرار إلغاء الرقابة على الصحف كان مرهونا بشروط، لخصها السادات في كلمة قال فيها: “لكن ليكن واضحا أننا نبني ولا نهدم، نصحح ولا نُحطم، نُطور ونُعظم كل ما هو إيجابي بقدر ما نُصفي كل ما هو سلبي.. نكشف الأخطاء في غير مغالاة، ونرفض كل محاولة لتركيز الأضواء كلها على الجوانب السلبية حتى تختفي من الصورة كل الجوانب المشرقة”، وبذلك صارت حرية الصحافة التي اعتبرها السادات من منجزاته الحصرية حرية مقيدة بشروط تتناسب مع ما يعتقده ويؤمن به كبير العائلة المصرية.

وكما كان السادات مهووسا بالنموذج الأمريكي، كان أيضا مهووسا بدخول التاريخ، فالرئيس المؤمن الذي كان يتفاخر بأنه صانع النصر يسعى إلى أن يذكره التاريخ بأنه الرجل الذي قام بتحسين حياة المواطن المصري على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، “رغم عدم إلمامه وفهمه بالشئون الاقتصادية”، بحسب وثيقة للاستخبارات الأمريكية أفُرج عنها عام 2013 ونشرتها جريدة “الشرق الأوسط” آنذاك.

وتحت عنوان “مصر وموقف السادات الداخلي” أشارت الوثيقة التي أعدها ضابط المخابرات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط في يونيو عام 1976 إلى أنه رغم إحكام السادات سيطرته على حكم مصر، إلا أن هناك قلقا متزايدا من تأثير الركود الاقتصادي والضغوط التضخمية على الفقراء في المناطق الحضرية.

وقالت الوثيقة: “ظاهريا تتمتع حكومة السادات بالدعم الداخلي على نطاق واسع وشعبيته لا تزال عالية، لكن يواجه النظام معدلات نمو غير كافية وضغوطا تضخمية على الطبقات الدنيا والمتوسطة واحتمالات لظهور مشاكل اقتصادية نتيجة التحرر الاقتصادي والانفتاح”.

«الرخاء» الذي بشر به السادات كنتيجة لسياسات الانفتاح أصبح وهما باعترافه وبالأرقام الرسمية الصادرة عن حكومته، فضُربت مصر في هذه الفترة بما عُرف بـ”التضخم الانفجاري”، ووفقا لإحصاءات وزارة الاقتصاد المنشورة عن للأسعار فإن معدل التضخم لم يكن يتجاوز 3%-4% حتى سنة 1973، بينما بدا المعدل في الزيادة بخطوات متسارعة منذ سنة 1974 فقفز إلى 11% في عام 1974 ثم إلى 13% في 1977، وبحسب تقرير الوزارة، فإن التضخم قد بلغ في المتوسط 13.5% خلال الفترة من 1973 – 1979 ونحو 22.3% في المتوسط خلال السنتين 1978 – 1979، وقد بلغ 25% في 81 / 82.

وتشير وثيقة الاستخبارات الأمريكية المشار إليها إلى أن قادة الأجهزة الأمنية المصرية واثقون في السيطرة على أي حالة عصيان أو تمرد، حيث أكد مسئول حكومي كبير للسفير الأمريكي حينها أن الحكومة حددت بعض المُحرضين وأنها تستطيع التعامل معهم.

وتحت عنوان “مخاطر محتملة أخرى”، قالت الوثيقة إنه رغم أن الجيش هو الحامي لنظام السادات فإن عناصر أخرى في المجتمع المصري يمكن أن تزعزع موقفه، ومنها اليمين، فالمجتمع المصري هو مجتمع محافظ ولدى العناصر اليمينية تاريخ قوي، وبصعوبة بالغة تمكن عبد الناصر من قمع الذراع السياسية الرئيسة للمتشددين.

وقد سعى السادات للاستفادة من مخزون المشاعر الإسلامية وشجع الإسلاميين على الصعود لمواجهة النفوذ اليساري بين الطلبة وقادت الحكومة حملة للعودة إلى المبادئ الإسلامية، وأبدت السفارة الأميريكية في القاهرة ملاحظات حول اكتساب التيار المتشدد الإسلامي لأرضية واسعة وزيادة الدعم لأفكار “أسلمة” الهيكل القضائي في البلاد. وقالت السفارة الأميريكية إن ارتفاع ثقة العناصر الإسلامية بأنفسها كان الثمن الذي دفعته الحكومة لسعيها لاستخدام التيارات الدينية في مكافحة الآراء السياسية اليسارية.

وبحسب الوثيقة فإنه ليس بإمكان اليساريين والشيوعيين والماركسيين القيام بانقلاب، فهم يمثلون طبقة مثقفة صغيرة نسبيا بينها عناصر عمالية وطلابية. وتراقب الأجهزة الأمنية المصرية عن كثب الحزب الشيوعي المصري، لكنهم يملكون نفوذ مؤثر في وسائل الإعلام وبين طلبة الجامعات.

أما الناصريون فقد اتهموا السادات بخيانة مبادئ الرئيس جمال عبد الناصر الخاصة بالوحدة العربية والاشتراكية العربية ويستخدمون اتفاق “سيناء 2” مع إسرائيل كدليل على خيانة السادات للعروبة، ويرون أن انفتاح مصر للاستثمارات الأجنبية الخاصة هو انحراف عن المسار الاشتراكي.

اعترف السادات في تلك الفترة بأن الموقف الاقتصادي آخذ في التدهور، وأنه لا بد من التحكم في الموقف، وفي مطلع عام 1976 أعلن أن مصر سوف تحتاج إلى “خمس سنوات من العرق والجهد لتحسين اقتصادها”.

في ظل هذا الموقف بدأ الرئيس المحمل بأثقال الخيبة الاقتصادية رحلة البحث عن موارد مالية، فقام في فبراير عام 1976 بجولة خليجية تهدف إلى الحصول على دعم من دول الخليج، ووافقت السعودية والكويت على إنشاء صندوق عربي لدعم الاقتصاد المصري وأُطلق عليه «المنظمة الخليجية لدعم مصر”، وتوقعت صحف القاهرة أن سقف التمويل الخليجي لمصر سيكون في حدود 10 مليارات دولار، لكن وزراء اقتصاد دول الخليج كشفوا في أبريل من نفس العام أن سقف التمويل سيكون ملياري دولار على مدار 5 سنوات، وهو ما أدى إلى خيبة أمل السادات ووزرائه.

هذه الحالة دفعت السادات إلى الوصول إلى محطة 17 يناير 1977، عندما أعلن وزير ماليته عبد المنعم القيسوني أمام مجلس الشعب في بيان مطول عن المعوقات التي تواجه حكومته من عجز في الميزانية والانفجار السكاني وفشل الاستثمار والانتاج المتدني، وعليه فالدولة مضطرة إلى إجراءات تقشفية لتخفيض العجز، وربط هذا بضرورة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتدبير الموارد المالية الإضافية اللازمة. وفي نهاية الكلمة فاجأ الوزير الرأي العام بقرارات رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية، “المركب تميل الآن من الناحية الاقتصادية ويمكن أن تغرق ولا مفر من اتخاذ القرار برفع الدعم”.

كانت المسألة في واقع الأمر واحدة من مقامرات السادات المعهودة، فقد كانت أكثر محاولاته “جرأة ووحشية في الإصلاح الاقتصادي منذ أن وصل إلى سدة الحكم”، بحسب توصيف ديفيد هيرست المراسل الصحفي الإنجليزي المخضرم في منطقة الشرق الأوسط.

هيرست قال في كتابه “السادات” إن السلعة الأكثر إلحاحا من جميع هذه السلع هي الخبز الذي يحصل على نصيب الأسد من الدعم والذي يعد الركيزة الأساسية لغذاء المصريين، مشيرا إلى أن مضاعفة سعر رغيف الخبز بضربة واحدة يعد ضرب من الجنون، “بدون هذا الدعم أو بتخفيض شديد فيه كان ملايين المصريين سيعبرون الحد الفاصل بين الكفاف وحالة أشبه بالمجاعة”.

قبل الإعلان عن قرارات رفع الدعم تلقى السادات تحذيرات من أطراف عدة منها وزير داخليته والبنك الدولي وأصدقائه في واشنطن تشير إلى احتمال حدوث قلاقل شعبية، إلا أن السادات وضع تلك المخاوف جانبا وأكد أنه “يعرف شعبه.. والموقف تحت السيطرة”، حتى فوجئ برد فعل الناس الذي كان فوريا وشرسا في طول البلاد وعرضها.

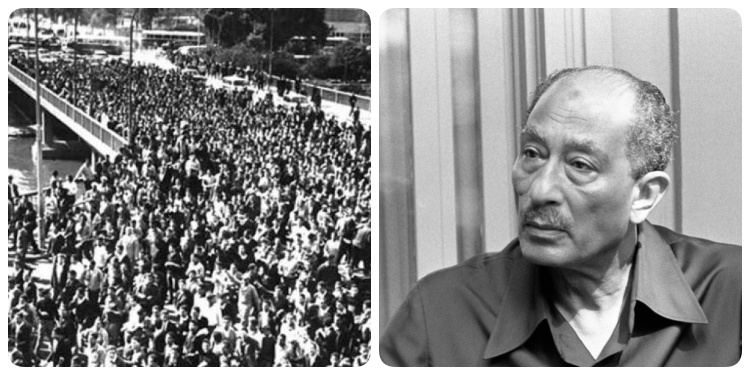

بدأت الأحداث عند الثامنة صباح 18 يناير، بعد مطالعة الجماهير صحف القاهرة التي أعلنت عن رفع أسعار بعض السلع، وتحرك في البداية عمال شركة حديد حلوان إلى الشارع، ثم تبعهم طلاب كلية هندسة عين شمس، إلى منطقة وسط القاهرة غير أن الأمن كان في انتظارهم، وتمكن من تفرقتهم مستخدما القوة.

تحولت المظاهرات بعد المواجهة مع الأمن إلى مسيرات صغيرة في الأحياء الشعبية القريبة من وسط القاهرة، والتف أبناء تلك المناطق حول هتافات «يا ساكنين القصور الفقرا عايشين في القبور» و«سيد مرعي يا سيد بيه كيلو اللحمة بقى بجنيه» و«يا حاكمنا في عابدين فين الحق وفين الدين».. إلخ.

وعند الظهيرة تحركت تلك المجموعات بشكل عفوي نحو أقسام الشرطة في السيدة زينب والأزبكية والموسكي والدرب الأحمر وغيرها وحدثت مواجهات مع قوات الأمن، وفي هذا اليوم جرت محاولة لاقتحام مديرية أمن القاهرة في باب الخلق، وزادت الاحتجاجات وتحولت عند المساء إلى أحداث عنف استمرت لليوم التالي 19 يناير.

لم تكن الاحتجاجات قاصرة على القاهرة وحدها وإنما وصلت إلى الإسكندرية أيضا بتحرك عمال شركة الترسانة البحرية في منطقة المكس، كما وصلت حتى أسوان، حيث كان السادات هناك للاستعداد لاستقبال جوزيف تيتو رئيس يوغسلافيا، ويبدو أنه حتى هذه اللحظة لم يكن مدركا لخطورة الوضع.

كان الرئيس يجري حوارا مع صحفية لبنانية، في شرفة استراحته المطلة على خزان أسوان القديم، وبينما ينفس غليونه وينظر إلى السماء شاهد عمودا من الدخان يرتفع، فسأل: ما هذا؟ فقالت له الصحفية اللبنانية: ربما كانت المظاهرات في القاهرة قد وصلت إلى هنا.. فسألها مندهشًا: أية مظاهرات؟

في ذلك الوقت اقتحم محافظ أسوان الشرفة على السادات، وطلب منه المغادرة فورا حفاظا على حياته لأن المظاهرات يبدو أنها قادمة إلى هنا، وقد يفشل الأمن في السيطرة عليها لذا فإن حياته في خطر.

استقل السادات طائرته الهيلكوبتر، وشاهد من السماء الجموع وهي تهتف ضده وضد زوجته وضد أركان حكمه، وحتى تهدأ العاصفة قبل الرئيس الجريح بإلغاء قرارات رفع الدعم وعودة أسعار السلع الأساسية إلى مستوياتها السابقة، وانتشرت قوات الجيش في الشوراع للسيطرة على الموقف.

رفض السادات الاعتراف بأن الانفجار الذي كاد يفتك به كان نتيجة لدواع وتراكمات سياسية واقتصادية واجتماعية، وأصر على توصيف ما جرى بأنه مؤامرة من الناصريين والشيوعيين، محملا الإعلام الفشل في شرح سياسات الانفتاح الاقتصادي والتحديات التي تواجه البلاد، فعزل وزير الإعلام الدكتور جمال العطيفي، وتخلص من قيادات مؤسسة روز اليوسف الإصدار الوحيد الذي أطلق على تلك الأحداث “انتفاضة شعبية”، رافضا تعبير “انتفاضة حرامية” الذي جرى تعميمه في باقي الإصدارات.

في كلمته أمام مجلس الشعب شرح السادات إبعاد تلك المؤامرة، وقال: “رفع الأسعار كان فرصة ينتظرها الشيوعيون، فقد استغلوا زلة فعلتها الحكومة وجو الحرية والديمقراطية الذي بنيته من خلال دولة المؤسسات حتى حده الأقصى لكي يستولوا على السلطة”.

وتسائل الرئيس في خطابه الذي ألقاه بعد أسبوعين من الأحداث: “كيف يستولون عليها؟”، وأجاب: “بالتدمير والتخريب والقتل والسرقة، كان هذا هو كل ما حدث في يومي 18 و19 يناير.. يا للعار! إنها انتفاضة حرامية.. إنها مؤامرة إجرامية بغيضة، وعندما أقول بغيضة فإنني أعني كل كلمة نطقتها”.

وكعادة الأنظمة التي فقدت توزانها واهتزت شرعيتها حاول السادات أن يجري عملية ترميم لإخفاء الشرخ الكبير الذي أصاب نظامه، فتقدم إلى الناخبين باستفتاء يضم 11 مقترحا وكان على الناخبين أن يقولوا رأيهم في هذه المقترحات.

وتضمن استفتاء “حماية الوطن والمواطنين”، عددا كبيرا من العقوبات التي تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة لكل من “أنشأ تنظيمات معادية لنظام المجتمع وكل من شارك فيها أو دعا إلى إنشائها.. ولكل من تجمهر بقصد تخريب أو إتلاف الأملاك العامة أو التعاونية، وتطبق نفس العقوبة على المحرضين والمشجعين.. ولكل من يقدم بيانات غير صحيحة عن ثروته أو تهرب من أداء الضرائب.. ولكل من دبر أو شارك في تجمهر يؤدي إلى إثارة الجماهير.. ولكل من يضرب عن العمل.. إلخ”.

وافق 99.42% من المشاركين في التصويت على مقترحات الرئيس الذي بشر بالحرية والديمقراطية التي ظهرت أنيابها لتنهش كل من يحاول الاعتراض على الرئيس المؤمن.

لم ترفع نتيجة الاستفتاء من معنويات السادات الذي شعر بأن ما جرى يمثل إهانة بالغة لشخصه، وكي ينسى عار تلك الإهانة قفز إلى منطقة أساءت له ولمؤسسات الدولة المصرية، حيث باغت الرأي العام وعلى الهواء بإعلانه المفاجئ عن زيارة القدس وإلقاء خطاب في “الكنيست ذاته”.

وانتهى الأمر بتوقيعه اتفاقية سلام منفرد مع العدو الصهيوني، حتى وصلنا إلى الفصل الأخير الذي شهد اعتقالات سبتمبر الشهيرة والتي جمع فيها السادات كل من عارضه وعارض قفزاته خلف الأسوار، لتنتهي مسيرة «بطل الحرب والسلام» باغتياله في ذكرى أكتوبر بأيدي أولاده.