“لما طرحت الشبك طلع الشبك خالي، وإيه يعمل اللي اتشبك في الحب يا خالي، صياد وخدت البحر راس مالي، صياد وروحت اصطاد.. صادوني”

إن لم تشعر من قبل برائحة الكلمات تعبر أنفك، نافذة إلى رئتيك، لينقلها الدم إلى خلايا جسمك، وإن لم تتذوق طَعمها حلوة مَرة، ومُرة أخرى، متفاعلة مع مستقبلات التذوق ولامسة قشرة المخ، فأنت لم تستمع إلى محمد رشدي، يغني، أو لم تعرف بعد كيف يمكنك أن تستمع إليه، مؤهلًا روحك وحواسك، لما يحمله صوته، من رائحة البحر وعرق صياديه، في أغنية “عدوية” ولن ترى الليل وهو”ينعس على البيوت وعلى الغيطان”، ولم تشاركه هو وحبيبته حلاوة “البرتقان”، فـي أغنية “تحت السجر يا وهيبة”.

لم يكن “رشدي”، والذي تمر ذكرى ميلاده الـ92 اليوم، مجرد مطرب شعبي، بالمفهوم السائد، كان صوته ولا يزال، معبرًا ثقافيًا عن كثير من طبقات المجتمع، عمال وفلاحين وصيادين، بكلمات كتبها شعراء، جاء أغلبهم من وسط تلك الطبقات، مثل حسن أبو عتمان، وعبد الرحيم منصور، وعبد الرحمن الأبنودي، وملحنين صاغوا جملًا موسيقية اشتبكت مع تيماتهم الشعبية، لكن تلك الكلمات والألحان لم تكن لتلمس وجدان من صُيغت لهم، أو تعبر عنهم، لو لم يحملها إليهم صوت رشدي، أو يمكنك أن تقول، إنها لم تكن لتوجد أصلًا لولا وجود هذا الصوت.

لكن إلى أي مدى تبلور هذا المشروع الثقافي، وهل كان يعي “رشدي” نفسه حدود مشروعه؟

يجيب المطرب الشعبي الصاعد، كما قدمته الإعلامية ليلى رستم، في برنامج “نجوم على الأرض” عام 1966، بنفسه فيروي عن نشأته بمدينة دسوق بكفر الشيخ، ابنًا لفلاح أجير، وكيف كان يخرج في طفولته للصيد مع جده لأمه، بمدينة رشيد، على المراكب الشراعية وسط عشرات الصيادين.

ويوضح تعريفه الخاص للمطرب الشعبي،: “لدي موقف من الأغنية المصرية، فلم أرها تخاطب إحساسًا معينًا وظروفًا معينة وطبقات معينة، يطلقون على أي مطرب يغني أغانٍ ذات لمحات جماهيرية، مطربًا شعبيًا، لكني عندما أغني اختار كلمات ولحنًا قطعة من الناس وتعبيرًا عنهم، ثم أُترجمها بصوتي، وكثيرًا ما اتهموني بأني مريض بالخط الدرامي، لكني كنت أسعى للارتباط بالأرض وحياة الناس”.

هكذا كان يدرك الشاب الريفي ذو الـ 38 عامًا، وقتذاك، حدود مشروعه الغنائي/ الثقافي، ناقدًا بسلاسة وعمق شديدين مجمل الأغنية المصرية في عصره، التي رآها: “أغنية تخرج من منزل مضاء بالكهرباء، منزل جميل وظريف.. لا ترتبط بالأرض أو الناس”.

ربما كان هاجس المشروع الغنائي/ الثقافي المرتبط بالأرض والناس، هو ما دفعه للقلق الشديد من عبد الحليم حافظ، عندما أقبل الأخير على اقتحام منطقته، والذي رآهُ العندليب يأخذ من رصيده الجماهيري، محاولًا استعادة هذا الرصيد بأغانٍ شعبية.

منطلقات الإدراك والبناء الثقافي

كيف استطاع شاب ريفي من أسرة فقيرة، أن يحمل هذا الكم من الإدراك لواقع الأغنية المصرية آنذاك، ويأخذ على عاتقه مهمة صياغة شكل غنائي مرتبط بالأرض والناس؟، يجيب هو أيضًا: “عندما كنت طفلًا في الرابعة عشر، غنيت في حفل أقيم بمناسبة نجاح أحد رجال دسوق السعديين في الانتخابات، وسمعتني السيدة أم كلثوم التي كانت تغني في الحفل، فوضعت يدها على كتفي ووجهت كلامها للنائب السعدي، بضرورة الاهتمام بموهبتي وتنميتها بالدراسة، فأدخلني النائب، معهد فؤاد الأول للموسيقى العربية”.

كما تحدث عن دور مجموعة من الإذاعيين والنقاد، منهم علي فايق زغلول، ومحمد جلال، ورجاء النقاش وصلاح حافظ، والذين رأوا أنه يمثل مرحلة مهمة من الغناء، وطلبوا منه أن يهتم بالقراءة وأن يثقف نفسه.

باسترجاع حديث “رشدي” عن مفهومه عن الأغنية، وانتقاده للأشكال السائدة للغناء، ورؤيته لشكل الأغنية المعني بتقديمها، يمكننا أن نكتشف إلى أي مدى ذهب لأبعد مما طلبه منه هؤلاء، مرتكزًا على مخزونه الثقافي والذي اكتسبه من تجربة أهله من الفلاحين والصيادين، هذا المخزون الذي يبدو أنه أثقله بالتثقيف بشكل لم يلحظه الكثيرون.

يمكننا أيضًا أن نلمس في كلماته رسوخًا ووعيًا خاليًا من الشعارتية والسطحية.

“رشدي” والعهد الجديد

الكاتب الصحفي سعيد الشحات، والذي صدر له مؤخرًا كتاب بعنوان “مذكرات محمد رشدي.. موال أهل البلد غنوه” عن دار “ريشة” للنشر، يقول: “علاقة محمد رشدي بـثورة 23 يوليو تنقسم لمرحلتين، الأولى تبدأ في اليوم الأول للثورة عندما كان بمبنى الإذاعة، لتسجيل أغنية “قولوا لمأذون البلد” [من تأليفه وألحانه]، فوجئ بدبابات الجيش تحاصر الإذاعة، ومنعه من تسجيل الأغنية، وقال له الصاغ جمال حماد، ماذا تفعل هنا ألا تعلم أن اليوم ثورة، فكاد أن يبكي لأنه كان يريد الحصول على الـ 17 جنيهًا أجر تسجيل الأغنية، وترجى جمال حماد، والذي قال له أليس أنت من تغني أغنية “قولوا لمأذون البلد ييجي يتمم فرحتي”، أجابه نعم، فقال له، غني فاليوم فرح”، فغنى رشدي، عقب إلقاء بيان الثورة”.

ويشير “الشحات” إلى أن “رشدي” نفسه يروي هذه الواقعة ليدلل على أنه رغم هذا الحدث الذي سيغير وجه مصر، كان كل ما يشغله هو حصوله على أجر الأغنية، ولم يكن يدرك المتغيرات السياسية الجديدة، وعدم وعيه بهذه المتغيرات أدى إلى دخوله مرحلة استمرت 7 سنوات وصفها نفسه بأنها مرحلة ضياع، معتمدًا فيها على الأفراح التي كانت توفرها له نقابة العوالم.

ويضيف “الشحات” أن: “المرحلة الثانية بدأت عام 59، عندما تعرض لحادث كاد أن يودي بحياته وهو عائد للقاهرة بعد حفل بالسويس، كانت الحادثة، منطلقًا لوقفته مع ذاته، متسائلًا ماذا فعلت خلال كل تلك السنوات وإلى أين وصلت؟، ليجيب بأنه فنان ليس له قيمة، في الوقت الذي واصل مطربون مثل عبد الحليم نجاحهم بسرعة الصاروخ، فأخذ طيلة فترة العلاج التي استمرت عامين، يعيد تقييم حياته، ويثقف نفسه ويفكر في خطواته التالية”.

يتابع “الشحات”: “بعد ذلك اختارته الإذاعة ليغني 80 موالًا في ملحمة عن البطل الشعبي أدهم الشرقاوي، تماشيًا مع روح يوليو، بالتركيز على الأبطال الشعبيين المنتمين إلى الطبقات الشعبية، فحقق نجاحًا كبيرًا لتبدأ مرحلة جديدة له مع الثورة أدرك معها المتغيرات السياسية، بعدها بدأ خطه الحقيقي في الغناء الشعبي من خلال أغنية “تحت السجر يا وهيبة” لـ”الأبنودي” وتلحين عبد العظيم عبد الحق.

مشروع الطبقة الوسطى

يستبعد “الشحات” أن تكون الثورة قد حابت مطربًا دون آخر أو تبنت مشروعًا فنيًا وأهملت غيره، وأن ذكاء الفنان هو ما يحكم نسبة نجاحه، ضاربًا المثل بما حققه عبد الحليم حافظ، وأنه لولا الثورة لما لاقى لون “رشدي” الغنائي المرتبط بالناس هذا النجاح.

ربما يتطابق كلام “الشحات”، مع ما أعلنته سلطة يوليو، من دعم وتشجيع كافة الأشكال الفنية التي ترسخ مبادئ الثورة، وتنحاز لمصالح الجماهير والطبقات الشعبية، لكن الحقيقة، أن يوليو تبنت مشروعًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا مرتكزًا على الطبقة الوسطى، في كافة المجالات، محجمة الدور الفعلي للعمال والفلاحين، ومن يرتبط مشروعهم الثقافي والفني بهم، إلا داخل الإطار الذي يخدم مشروع الطبقة الوسطى، وهو ما يمكن أن يوضح حدود الفضاء الذي كان متاحًا لمشروع “رشدي” الغنائي/الثقافي.

رشدي وأغاني المهرجانات.. مقارنة ليست في محلها

منذ انطلاقة مشروع رشدي، الذي كان يعي جيدًا أبعاده وعمقه، مر على الساحة الفنية العديد من المطربين الشعبيين، وإن كان مشروعه لم يلقى مساحة كافية لاكتماله للأسباب البنيوية للمجتمع الناشئ بعد يوليو، وإحساسه بهذا وهو لا يزال في بدايات صياغة مشروعه، رغم النجاح الذي حققه، لدرجة جعلت الإعلامية ليلى رستم، تقول له: “لا أريدك أن تشعر دائمًا بالمظلومية” ليرد بابتسامة حزينة، إلا أننا لا يمكن أن نقول أن مشروعه تعرض لمحاربة النظام، ولا لرفض اجتماعي، بل لاقى قبولًا شديدًا وسط الطبقات التي تبنى التعبير عنها.

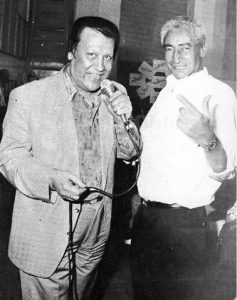

وعلى العكس واجه المطربون الشعبيون الذين ظهروا منذ السبعينيات هجومًا شبه رسمي متمثلًا في الإعلام الحكومي، والموسيقيين والنقاد الفنيين المسيطرين على المجال الغنائي والموسيقي ومؤسساته، ففي حوار أجراه الناقد طارق الشناوي مع أحمد عدوية عام 1976 وهو لا يزال محررًا مبتدًأ بـ”روزا اليوسف”، قال مهاجمًا عدوية: “لولا ذوق الجمهور الهابط ما انتشرت أغانيك، ثم جاءت أغانيك لتجهز على ما تبقى من ذوق الجمهور”، قبل أن يحظى “عدوية” باهتمام كبار الملحنين والذين عملوا بعد ذلك معه، وكبار الكتاب والذين فهموا أن “عدوية” نتاج مرحلة سياسية واجتماعية واقتصادية ومعبرًا عنها، مدركين حجم التحولات الجذرية في المجتمع المصري، وعلى رأسهم صاحب نوبل، الكاتب الكبير نجيب محفوظ والذي صرح بأنه يستمع إلى عدوية وتعجبه أغانيه.

لعبة الرفض، ثم القبول أو لنقل فهم التغيرات التي تطرأ والرضوخ لها، صاحبت الأشكال الفنية الجديدة واستمرت خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين، أمثلة عديدة برزت فيها هذه اللعبة، الفنان حسن الأسمر وعلي حميدة مثالًا.

“المهرجانات لون جديد من الفن الشعبي ظهر مؤخرًا، إلا أنه واجه الموجة الأكبر من الرفض الاجتماعي والفني من المؤسسات الموسيقية، والتي ينتمي أغلب مسؤوليها إلى جيل السبعينيات، حيث امتنع سوق الغناء عن التعاون معهم منذ سنوات، كما لم يعد في جعبتهم ما يقدمونه سوى مواعظهم الأخلاقية، دون أن يكون لديهم القدرة لا هم ولا كبار المثقفين والكتاب، على استيعاب التحولات العميقة داخل المجتمع، كما أدركها ملحنون، وكتاب كبار بحجم نجيب محفوظ، في السبعينيات، تجاه أحمد عدوية.

الملفت، أنه من ضمن القلائل الذين دافعوا عن “المهرجانات” بوصفها تعبيرًا عن التغيرات الاجتماعية، وفهموا بعمق تحولات المجتمع المصري وطبيعة الشرائح الاجتماعية التي خرج منها هذا اللون الجديد من الموسيقى والغناء، كان الناقد طارق الشناوي، والذي هاجم “عدوية” في السبعينيات متهمًا إياه بالابتذال، حيث قال “الشناوي”: “إن أغلب من يهاجمون أغاني المهرجانات يهاجمونها في المطلق، ويجهلون كونها أصبحت المذاق الشعبي السائد، وهي جزء من الحياة وتطورها”، كما دعا عدد من الكتاب الشباب للحكم على هذا اللون من خلال فهم التحولات الاجتماعية في مصر.