منذ أسبوعين انتهت سريعًا رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط والتي اختتمها بقمة جدة للأمن والتنمية. وإذا نظرنا لدوافع تلك القمة الأمريكية العربية، فإن ملف إمدادات النفط كان دافعًا رئيسيًا لتحركات بايدن، فكيف يؤثر الداخل الأمريكي على سياسات الولايات المتحدة الأمريكية؟ وكيف تشكل تكتلات شركات البترول الكبرى اتجاهات السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية؟

تعتبر واشنطن هي عاصمة اللوبيهات وجماعات الضغط في العالم منذ عقود طويلة، فهي من صميم إنتاج القرارات السياسية الداخلية والخارجية بمختلف أوزانها في الولايات المتحدة. اللوبيينغ هي حركة اتصالات وتأثير على أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ليصوتوا على مشاريع معينة في اتجاه ما، وهي تسمية جاءت من كلمة لوبي Lobby، أي الأروقة ما بين صالات الاجتماعات الكبرى للمشرعين الأمريكيين، وتتم بلورة تلك الاتجاهات التصويتية لخدمة مصالح اقتصادية ومالية وثقافية واجتماعية معينة، وتمتلك تلك الجماعات وسائل تأثير وضغط متنوعة من شراء المساحات الإعلامية وتصميم الحملات وشبكات العلاقات العامة والخدمات الشخصية وشركات الاستشارات ومكاتب المحاماة وغيرها من الأدوات التي تخدم أغراض مموليها من شركة أو مجموعة شركات أو دولة.

على مدار عقود طويلة كانت شركات النفط والسلاح الأمريكية الكبرى بالإضافة لجماعات الضغط المالية في “وول ستريت”، محركًا أساسيًا في عملية صناعة القرار الأمريكي، بل إن الكثيرين يعتبرون تلك الشركات أصحاب القرار الحقيقي، أما السياسيين والمشرعين فهم أدوات لتلك الشركات باختلاف توجهاتهم الحزبية لتمرير خطط ورؤى تلك الشركات والتكتلات الاقتصادية.

“الشركة الأمريكية” أو “corporate america”، هو تعبير مجازي يطلق على المنظمة المشتركة للشركات الأمريكية الكبرى والتي تشكل عصب اقتصاد الولايات المتحدة وقاعدتها الرئيسية لبناء مجتمع الرفاهة، ومن الطبيعي أن تتخيل حجم هذا التأثير إذا علمت أن أكبر 1000 شركة في الولايات المتحدة مسؤولة عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ11 مليون شركة تجارية صغيرة، وكثيرًا ما دفعت لوبيهات صناعة معينة باتجاه سياسة خارجية أمريكية، وتحركات استخباراتية وعسكرية متنوعة.

فمثلًا ساهمت الحرب الأمريكية على العراق في تنشيط شركات السلاح والصناعات العسكرية الأمريكية، وحصلت أكبر 5 شركات في ذلك القطاع على عقود مع وزارة الدفاع الأمريكية بمليارات الدولارات على رأسها شركات “لوكهيد مارتن” و”بوينغ” و”نورثروب غرومان”. أما لوبيهات النفط والبترول فدفعت إدارات أمريكية سابقة لخطوات خارجية كبيرة مثل دعم انقلاب بينوشيه في تشيلي، والإطاحة بـ “محمد مصدق” رئيس الوزراء الإيراني في الخمسينيات، وسياساتها مع فنزويلا، وغيرها من الأحداث المرتبطة بتأمين مصالح أمريكا في البترول، أو بالأحرى تأمين شركات البترول الأمريكية وأرباحها المالية، لذا، فالأمر ليس بالغريب حين تسمع مقولة الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز في الخمسينيات “ما هو في صالح جنرال موتورز هو في صالح أمريكا”.

ليس هذا الحديث من قبيل الإيمان بنظرية المؤامرة الكونية الخفية، أو بوجود مجلس لإدارة العالم، بل هو تفكيك لطبيعة النظام السياسي الأمريكي وتداخل المصالح الاقتصادية في صناعة القرار السياسي بداخله، وأن إنتاج السياسات الخارجية لهذا البلد يأتي كنتيجة للعديد من الجذور والقنوات ومسارات التأثير المتعددة على مؤسسات الدولة المختلفة من كونغرس وإدارة وغيرها.

في فترة أوباما، قد بدأت الخطوات الأولى لسياسة فك الارتباط بين أمريكا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث لم تعد تعتمد الولايات المتحدة على النفط السعودي بنفس الصورة السابقة مع تزايد الأعمال في إنتاج النفط الصخري، وسئمت أمريكا دور شرطي الشرق الأوسط، واستمر هذا الاتجاه في التصاعد فيما بدا إخلالًا بمبدأ النفط مقابل الأمن، وتعرضت السعودية مؤخرًا للعديد من الهجمات التي استهدفت عملاق النفط السعودي أرامكو، في الوقت ذاته الذي اتجهت فيه المملكة لتقليص الاعتماد على أمريكا وتوسيع أطر التعاون والشراكة مع روسيا والصين.

في أثناء الحملة الانتخابية للرئيس الديمقراطي جو بايدن، كان واضحًا أنه سيستمر في بناء شراكات أمريكية مع دول المحيط الهادي المتاخمة للصين، والتفرغ لمواجهة الصين وروسيا، أما الشرق الأوسط فتراجع كثيرًا في اهتماماته، وتحدث بشكل صريح عن أن السعودية ستصبح منبوذة في عهده وأن أولوياته في التعامل ترتبط مع احترام حقوق الإنسان.

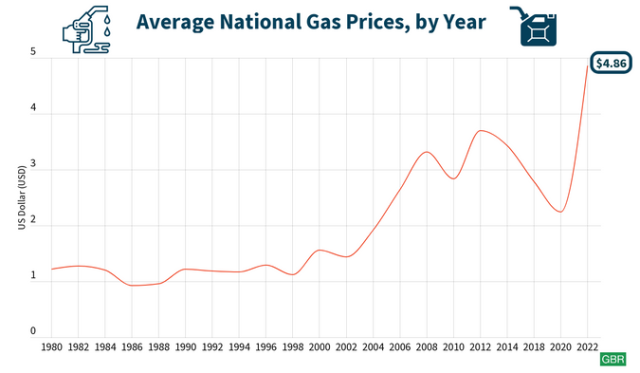

لكن الصواريخ الروسية على أوكرانيا أصبحت تدمر تلك السياسة بشكل واضح، فمع ارتفاع مستويات التضخم لأعلى معدل لها في أمريكا على مدار 40 عامًا، وتفاقم أزمات ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ووصلت أسعار عقود النفط الخام لحواجز الـ140 دولار للبرميل وتستقر عند حدود 114 دولار تقريبًا في مطلع شهر يوليو الجاري، وداخليًا تخطت مستويات أسعار جالون البنزين في أمريكا لحاجز الـ5 دولارات لأول مرة منذ 50 عامَا.

ارتفاع أسعار الوقود والديزل وحالة الغضب الكبيرة للمواطنين الأمريكيين لا تتسبب فيه أسعار النفط الخام وحدها، بل إن شركات البترول الكبرى أصبحت مصدر الإزعاج الرئيسي للإدارة الأمريكي.

تتسبب سياسات الشركات الكبرى للنفط في الارتفاع الكبير لمستويات أسعار الوقود في أمريكا، بسبب “هامش التكرير” – المقابل المادي لتحويل النفط الخام لوقود وديزل – والذي أصبح 56 دولارا للبرميل الواحد، مقابل 10.5 دولار فقط للبرميل على مدار 35 عامًا كهامش للتكرير، وبالتالي مع ارتفاع هذه التكلفة بالإضافة لتكلفة النفط الخام تتضخم بشدة أسعار الوقود للمستهلكين.

والسبب في هذا الارتفاع هو سياسة إغلاق “مصافي النفط” للشركات الأمريكية الكبرى في عام 2020 أثناء جائحة كورونا، بسبب تراجع قيمة النفط لمستويات أقل من 20 دولارا للبرميل نتيجة زيادة المعروض وتراجع الطلب، وبالتالي اتجهت الكثير من الشركات لإغلاق مصافي التكرير من أجل خفض التكلفة الاستثمارية ورفع أسعار المنتجات البترولية، وهو ما أخرج حوالي 800 ألف برميل يوميًا من المعروض في السوق الأمريكي، وأدى بالتبعية لهذا المستوى المرتفع من مقابل التكرير وأرباح شركات البترول.

في مقابلة تلفزيونية على قناة ABC الأمريكية مؤخرًا تطرق الرئيس بايدن للهجوم على شركات النفط، قائلًا بأن (هناك 54 شركة كبرى في أمريكا جنت 40 مليار دولار العام الماضي ولا يدفعون بنسا واحدا كضرائب، شركاتنا النفطية، لديهم 9 آلاف موقع حفر يمتلكونها بالفعل، ولا يقومون بالحفر هل تعلم لماذا؟ لأنهم يجنون مالا أكثر من خلال شراء أسهمهم مجددا).

“إكسون موبيل” و”شل” و”ماراثون بتروليوم كورب” و”فاليرو إنرجي” وعمالقة البترول يرفضون أي ضغوطات لإعادة مصافي النفط المغلقة، بسبب التكلفة الاستثمارية الضخمة واضطراب مستقبل الوقود الأحفوري مع سياسات العالم لتقليل الاعتماد عليه في مقابل الطاقة النظيفة لمواجهة التغير المناخي، ومن زاوية أخرى فإن أرباح الشركات بهذه الطريقة تتضخم بشدة.

الرئيس الأمريكي بايدن لم يفلح في الضغط على تلك الشركات، ولم تستطع أحاديث إدارته عن نوايا تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي Defense Production Act – إجبار الشركات على الإنتاج والتوريد حتى رغم الخسائر في ظل حالات الحروب والطوارئ – في تغيير سياسة تكتل شركات النفط العملاقة، ولم تجد مخاطبات بايدن ومراسلاته للرؤساء التنفيذيين لتلك الشركات في إحداث تأثير كبير على أسعار الوقود، رغم زيادة المعروض عبر الإفراج عن دفعات من الاحتياطي الاستراتيجي.

ضغوطات لوبي النفط الأمريكي واقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس دفعا بالسلب في تغيير اتجاهات سياسة بايدن الخارجية، وسعيه لإعادة التحالفات مع قادة الشرق الأوسط ومحاولة إعادة ترميم أسس تلك العلاقة بأي شكل يضمن تأمين مقاعد الانتخابات النصفية والفترة الرئاسية الثانية للديمقراطيين، عبر بوابة رفع إنتاجية النفط الخام وتخفيض أسعاره لتقليل السعر النهائي لوقود السيارات للناخب الأمريكي.

التغير الذي يطرأ على سياسة إدارة بايدن وقد يزداد مع الوقت، مدفوعا بهذه الضغوطات الداخلية، يدفعها لإعادة التموضع في الشرق الأوسط مجددًا، رغم التغيرات التي حدثت وشاهدها الرئيس الأمريكي في قمة جدة فيما يشبه تعاملًا نديًا من الكتلة العربية أمام طموحات بايدن. فالمملكة السعودية اعتبرت أنها تقترب من الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية اليومية لها من البترول، وأن مثل هذا القرار يرتبط بحلفائها في منظمة أوبك بلس، وبالتالي فالهدف الرئيسي لزيارة بايدن لم ينجح، ولم تجد معه ورقة الضغط بالاتفاق الإيراني أو تقديم مشروع الناتو العربي بالشراكة مع إسرائيل في دفع القادة العرب للتفاعل الإيجابي مع ما تطرحه إدارة بايدن.

سياسة التوازن في العلاقات بين أمريكا وروسيا والصين التي اتخذتها المنطقة، لا تجدي معها سياسة الخندقة أو الانكفاء الذاتي التي سعت لها أميركا على مدار العقد الماضي، وأصبحت صراعات المنطقة في اليمن وليبيا بعيدة عن تأثير واشنطن، وبالتالي فإن إدارة بايدن إذا ما أرادت أن تستعيد تأثيرها كإجراء استراتيجي وليس تكتيكيا، فإن ذلك يتطلب تقديم مقابل واضح لحلفائها، خاصة مع التمدد الروسي الذي ملأ الفراغ الأمريكي في المنطقة وأصبح مؤثرًا واضحًا في ملفات رئيسية، ويتمتع بعلاقة تحالف مع إيران وتعاون مع العرب والأتراك، ما يزيد من صعوبة التحرك الأمريكي.

توقعات بنك غولدمان ساكس لمتوسط أسعار خام برنت “ستبلغ 140 دولارًا للبرميل بين شهور يوليو وسبتمبر”، وهو ما يعني مزيد من الضغوطات على إدارة بايدن لتقديم تسويات خارجية أمام منتجي النفط الرئيسيين في أوبك بلس تضمن هبوط أسعار النفط الخام، وتهدئة الناخبين الأمريكيين قبل انتخابات نوفمبر القادم، والهروب من ضغوطات لوبي النفط المستفيد من تعظيم أرباحه وتقليل خسائره، على حساب شعبية بايدن والحزب الديمقراطي.