تذكرتُ فجـأة المشهد التالي، الذي لم يمر عليه وقت طويل: كنت كلما اصطحبت طفلتي الصغيرة كي تغسل يديها بعد تناول الطعام، وضعتُ –بصورة عفوية– راحة يدي على حافة الحوض، خوفا من أن تصطدم رأس طفلتي به، بسبب قامتها القصيرة ذات السنوات الأربع.

في إحدى المرات، لم أنتبه، أو نسيت، فلم أضع كف يدي على الحوض كالمعتاد، وإذا بطفلتي تنظر إليّ بترقب، وتسألني لماذا لم أضع يدي على الحوض كالعادة؟

استقبلتُ سؤالها بدهشة بالغة، لأنني لم أتصور إطلاقا أنها انتبهت من قبل لهذا التصرف العفوي البسيط، الذي من فرط تلقائيته ربما لم أكن لأتذكره، لولا أنها سألتني عنه.

اقرأ أيضًا.. عن “القايمة” وشياطين أخرى

سؤالها البسيطـ، المفاجيء، زوّدني آنذاك بمعرفة إضافية حول ما يمكن أن يلاحظه الطفل، وما يستطيع أن يتذكره بخصوص أهله وذويه، خاصة الأب والأم. لقد أخافني سؤالها أيضا وأضاف إليّ المزيد من المسئولية، أو قُل ألقى ضوءا حول مساحة ينبغي أن تأخذ نصيبها من الاهتمام، مساحة أهمية حتى التصرفات الصامتة، وحساسية الطفل التي تتأثر حتى بلغة الجسد في أبسط تجلياتها.

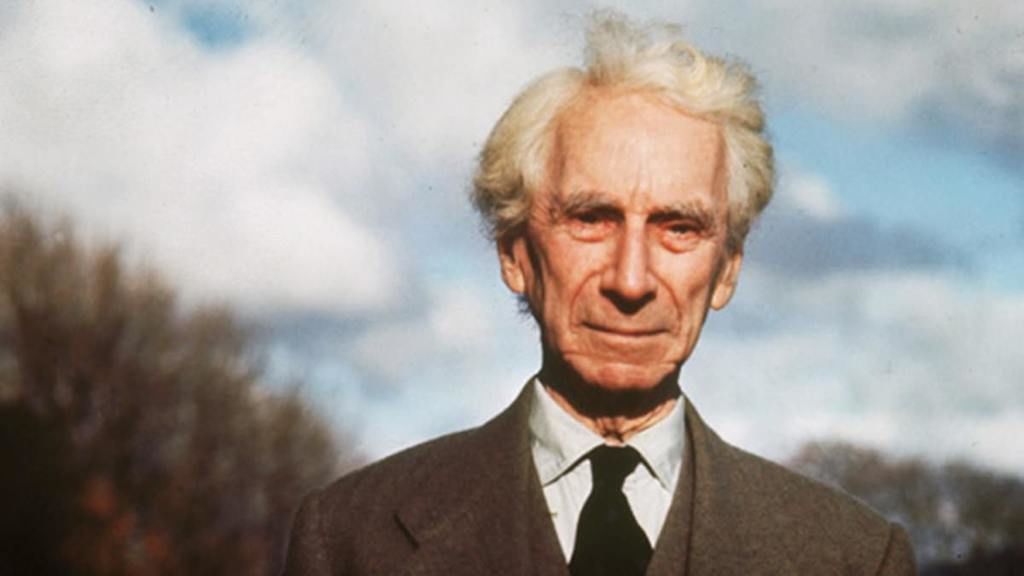

قبل رحيله بسنوات قليلة، سجّل الفيلسوف العظيم برتراند راسل لقاء تلفزيونيا أجراه معه التلفزيون البريطاني، استعرض اللقاء آراء الفيسلوف –الذي عمّر قرابة مئة عام– في مختلف نواحي الحياة وقضايا الفكر والإنسانية. وفي نهاية اللقاء، طلب المحاور من راسل أن يقدم رسالة مختصرة مستخلصة من تجاربه وحياته المديدة، لتصبح وثيقة يطلع عليها أبناء الأجيال المقبلة، كانت كلمات برتراند راسل شديدة الإيجاز، مجزأة إلى قسمين أساسيين: أخلاقي وذهني، في القسم الأخلاقي تحدث عن ضرورة الحب ونبذ الكراهية. أما في القسم الذهني فقد تحدث عن الحقيقة.

قال راسل، إنه عند دراسة أي قضية أو التفكير فيها، ينبغي أن يسأل المرء نفسه: ما هي “الحقائق” الواردة في تلك القضية، وما هي “الحقائق” التي تؤيد تلك الحقائق الواردة بالقضية؟ ويحذر راسل بشدة، من أن نستخلص من القضية “ما نرغب في أن يكون صحيحا”، أو “ما نعتقد أن سيكون ذا آثار اجتماعية جيدة”.

هذه النقطة الأخيرة، “ما نعتقد أنه سيكون ذا أثار اجتماعية جيدة”، هي إحدى أهم عوائق إصلاح مجتمعنا، إذ طالما شاهدت بنفسي، تماما كما شاهد وخبر غيري، كيف تُتخذ قرارات خاطئة، أو حتى يتم انتهاج طرق تفكير مضللة، تصل بالضرورة إلى نتائج ضارة، بسبب الاعتقاد بأننا يجب أحيانا أن نتجاوز عن الحقائق، لصالح ما نعتقد أنه سيكون له أثار اجتماعية جيدة.

ولنترك التجريد، وننزل إلى تطبيق عملي، شغل الرأي العام مؤخرا.

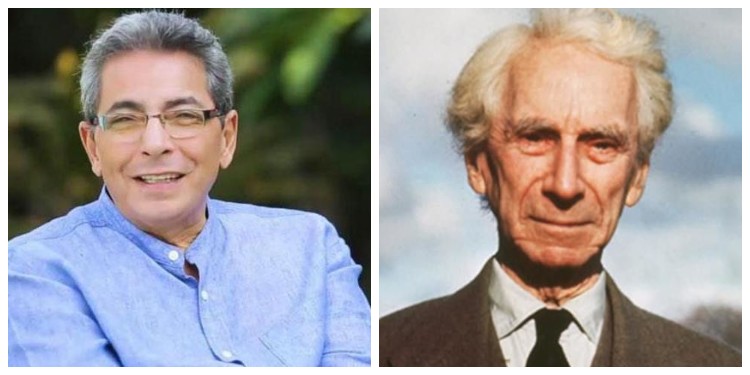

لقد تابعنا كيف اندلع الجدل، بسبب التصريحات التي أدلى بها الإعلامي المخضرم محمود سعد، عبر قناته على موقع يوتيوب، والتي قال فيها إنه “لا يحب والده ولا يحترمه”. وذلك بسبب تخلي الأب –الذي رحل عن عالمنا منذ زمن طويل– عن أسرته وأبنائه خلال حياته، وتأكيد سعد أنه “لم يشعر بشيء عند وفاة أبيه”، بل لم يكن يرغب حتى في نشر نعي له في الجريدة لأن “الناس ماتعرفش إن ليا أب”، ورغم أن تربية الأم –المخلصة كعادة سيدات الشرق- لم تخب، فلم يتحول أي من أبنائها إلى مجرم أو مدمن حسب تعبير سعد، إلا أن تخلي الأب عن عائلته رغم قدرته المالية الميسورة قد ترك حزنا ومرارة في نفس الإعلامي الكبير، لم يستطع أن يتخطاها حتى وهو يقترب الآن من عمر السبعين، وفي تعبير صادق لم يعتده المتلقي المصري، يتحلل سعد من النفاق تماما، و”يصدم” مستمعيه بأنه حتى الآن، يشعر بالضيق حين يسمع أحدهم وهو يقول أن أباه علمه كذا وكذا. هكذا تشتعل المرارة في نفس سعد كأن عقودا لم تمر على تخلي الأب عن أسرته.

كما قد تعلم لو كنت تابعت “التريند”، فإن الجدل كان بين حجتين أساسيتين، الأولى، تعترض على كلمات سعد في حق أبيه، بوصفها –في حق أنصار هذا الرأي– لا تليق بجلال الأبوة وبقيمة الوالدين في الإسلام، كما أنها تعتبر أن الإعلامي الذي اقترب من السبعين، يخوض –بلا مبرر- في أمر قديم طوته السنون، ولا داعي لإثارته من جديد، خصوصا أن الله أكرمه وعوّضه، ومنحه شهرة ومالا وحياة كريمة.

أما الحجة المعارضة، فاعتمدت نهج كلمات الأبنودي الشهيرة “ما تمنعوش الصادقين عن صدقهم”، ورأت أنه من العسف، والظلم، أن نمنع شخصا من شكوى ظلم وقع عليه، مهما طال الزمن، وإلا نكون قد عرّضنا المظلوم إلى ظلم جديد، فيظلم مرتين.

لكن ما سر استدعاء برتراند راسل في هذا المقال، وما علاقته بقضية سعد مع أبيه؟ تذكرت حديث برتراند لأني قرأت العديد من التعليقات، التي شكلت وجهة نظر لدى قطاع عريض من الناس، تعليقات تطالب سعد -رغم إقرارها بصدق ما قاله- بألا يتحدث عن ما جرى له من أبيه، أو بالأحرى، ألا ينتقد الأب بهذه الكلمات “القاسية”، لأن سعدا قدوة، وحديثه عن أبيه على هذا النحو، وإفشائه لحقيقة ما جرى من حياته، قد يشجع آخرين على أن يتجرأوا على آبائهم، وأن يحكموا فيهم أو عليهم، بالشكر أو بالشكوى، بالحب أو بالغضب، وربما أيضا بالحق أو بالباطل.

أصحاب هذا الرأي (ويمكن أن تتوقع أن معظمهم آباء) يتجاوزون حتى ما افترضه برتراند راسل في حديثه، فهم لا يبحثون عن حقائق توافق هواهم، لا بل هم يختارون طوعا أن يرفضوا الحقيقة، يختارون عمدا أن يخبئونها، في سبيل –وهنا النقطة الثانية في حديث راسل- ما يعتقدون أنه سيكون ذا آثار اجتماعية جيدة. إذًا، في رأي هؤلاء: إذا منعنا محمود سعد من الحديث عن الظلم الذي وقع عليه من أبيه، وبالتالي أخفينا حقيقة ما تعرض له خلال طفولته وشبابه، فإن ذلك سيكون له أثر جيد، هو أن الأبناء لن ينظروا إلى الآباء كبشر خطائين، وأحيانا ظالمين، بل سيحتفظون بنفس النظرة المقدسة نحو الآباء والأمهات، وبالتالي لن يتجرأوا عليهم، أو يمارسوا “العقوق” نحوهم.

وبالطبع، إذا فكّكت الموضوع على نحو النحو، يمكن أن ترى كم المشكلات في وجهة النظر تلك، وأبسطها أن الممارسات الظالمة سستمر وتتوارث طالما لا يتم فضحها ومواجهتها، وفي المقابل يمكن أن ترى الفوائد في وجهة النظر المعاكسة التي تهتم لـ “حقيقة” ما حصل، وأبسط تلك الفوائد، أن آلاف، ربما ملايين الآباء، أدركوا من كلام محمود سعد، كيف يمكن أن تلازم الإساءة أطفالك طوال العمر، حتى بعد أن يصيروا آباء وأجداد، وأن مرارات تلك الإساءة تحديدا – إساءة الأب والأم- لا يشفيها الزمن رغم براعته الشهيرة في شفاء الجراح، وفي المقابل فإن الحب يدوم، ويتم تذكره من قبل الأبناء، حتى لو كان محض عناق من حين لآخر، أو حتى أبسط من ذلك: مجرد كف مبسوطة على حافة حوض.